WASHINGTON, D.C., le 30 septembre 2025 – Il y a plus d’un siècle, la communauté bahá’íe américaine naissante organisait la première conférence sur l’Amitié raciale, un rassemblement sans précédent visant à examiner comment la conscience de l’unité fondamentale de l’humanité pouvait apaiser des divisions apparemment insolubles. Aujourd’hui, alors que les États-Unis s’apprêtent à célébrer le 250e anniversaire de la Déclaration d’indépendance, le symposium Advancing Together (Avancer ensemble), organisé à Washington D.C., a rappelé cet héritage pour étudier les récits à travers lesquels les Américains se comprennent les uns les autres.

Le symposium, organisé par le Bureau bahá’í des affaires publiques des États-Unis, se veut une activité permanente et avait pour thème cette année les Narratives of America (Les Récits de l’Amérique). Parmi la quarantaine de participants – universitaires, représentants d’organisations de la société civile, de communautés religieuses et responsables gouvernementaux –, bon nombre participent à ce débat depuis un certain temps, faisant de cette rencontre un espace de réflexion sur un processus d’apprentissage commun et la prochaine étape d’une action continue.

Ensemble, ils ont examiné comment des récits fondés sur l’unité et la justice pourraient concilier les réalités douloureuses et les aspirations communes du pays, renforçant ainsi le sentiment d’appartenance collective tout en appelant chaque personne à jouer un rôle constructif dans le déroulement de l’histoire de la nation.

« Ce projet nous invite à imaginer ce qui n’a pas encore été imaginé », a déclaré P.J. Andrews, du Bureau bahá’í des affaires publiques des États-Unis. « Les récits peuvent nous aider à voir non seulement qui nous avons été, mais aussi qui nous pourrions devenir, enracinés dans notre humanité commune et notre dignité inhérente. »

Métaphores constructives pour l’harmonie

Le symposium a mis en évidence une appréciation croissante de l’importance d’aller au-delà des méthodes conflictuelles de changement social vers ce que les participants ont décrit comme « tisser » ensemble des récits divers.

« Quand je pense au tissage, par opposition à ce que je fais habituellement lorsque je traite des questions raciales, c’est-à-dire souvent me battre, je me rends compte qu’il est peut-être temps de changer cette action », a déclaré Anika Prather, qui enseigne à l’université catholique d’Amérique, suggérant que la confrontation pourrait céder la place à une collaboration plus profonde.

S’appuyant sur son expérience d’artiste, elle a expliqué comment différents matériaux, chacun avec des textures et des qualités distinctes, créent de la beauté lorsqu’ils sont tissés ensemble, non pas malgré leurs différences, mais grâce à elles.

Cette métaphore du tissage a résonné tout au long des discussions, reflétant la manière dont le principe bahá’í d’unité dans la diversité a inspiré l’approche du symposium. Plutôt que de rechercher l’uniformité, les participants ont cherché comment les expériences diversifiées de l’Amérique pouvaient être perçues comme des fils complémentaires d’une tapisserie plus vaste.

L’identité humaine universelle comme fondement

Un thème central s’est dégagé autour de l’élargissement des conceptions de l’identité au-delà des catégories traditionnelles vers la reconnaissance de l’unité fondamentale de l’humanité.

Shahrzad Sabet, codirecteur du Center on Modernity in Transition (Centre sur la modernité en transition), a présenté des recherches suggérant que les identités sociales conventionnelles, tout en offrant une certaine sécurité, créent également une instabilité persistante car elles excluent intrinsèquement certaines personnes.

« Une identité humaine universelle, contrairement à toutes les autres identités, n’est pas exclusive, a expliqué Mme Sabet. La communauté des êtres humains […] ne connaît pas de paramètres d’altérité. » Elle a affirmé que ce n’est qu’en « ancrant fermement notre identité américaine dans la reconnaissance de notre unité fondamentale en tant qu’êtres humains que nous pourrons enfin libérer l’histoire américaine des instabilités et des exclusions qui l’ont toujours minée. »

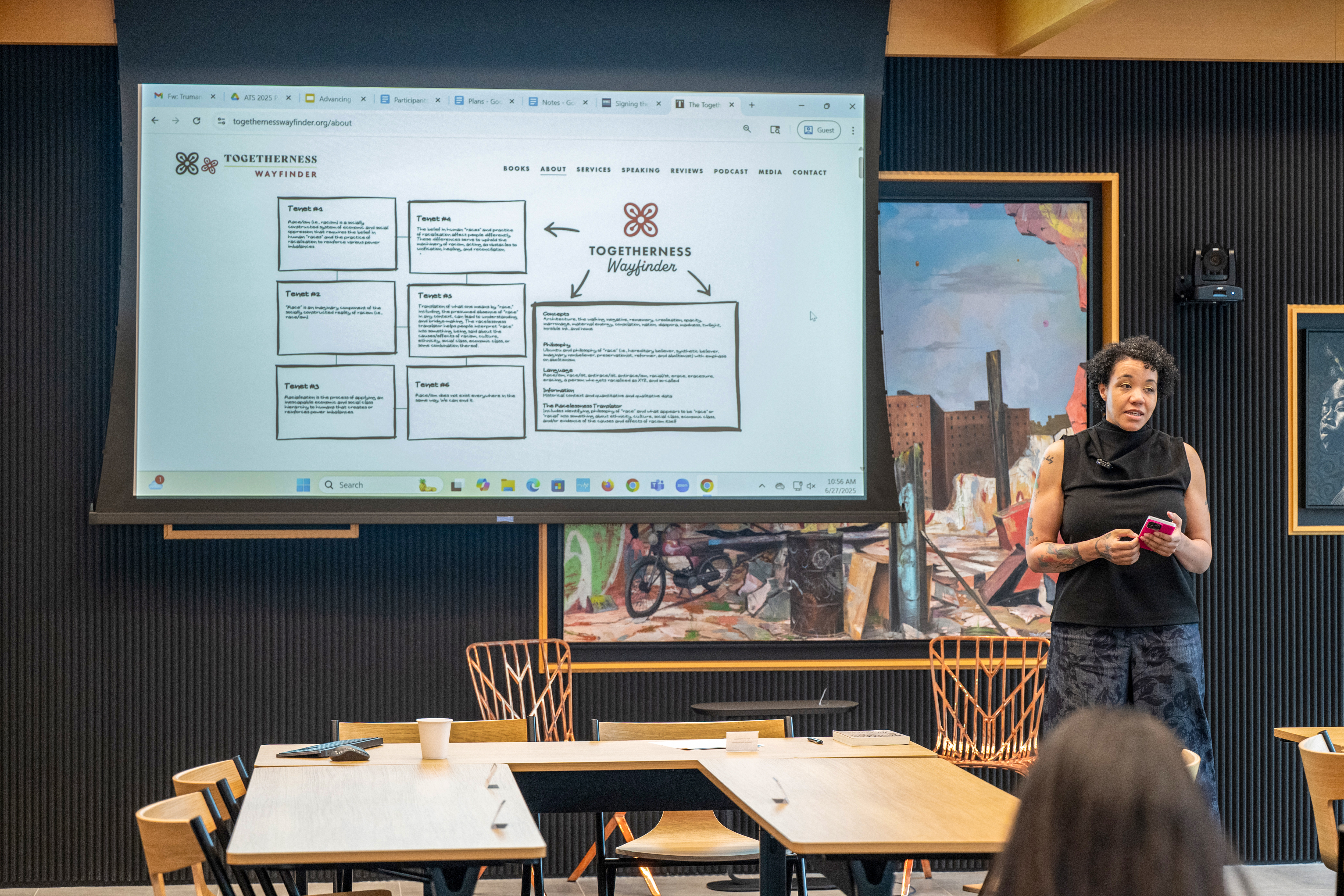

Les discussions ont porté sur la manière dont les cadres actuels de justice raciale peuvent, involontairement, renforcer les catégories mêmes qu’ils cherchent à transcender. Sheena Mason, professeure et fondatrice de Togetherness Wayfinder (Guide vers le vivre-ensemble), a mis en garde contre ce qu’elle appelle le « piège épistémique de la racialisation ».

« La plupart des débats dominants sur l’identité aux États-Unis, a-t-elle expliqué, ne sont pas des réalités, mais des romans inscrits dans la loi, la science, les médias et l’éducation. Ils sont conçus pour maintenir des clivages et des antagonismes qui ne profitent qu’à un faible pourcentage de la population. »

Mme Mason a souligné que si la race est bien réelle dans ses effets, elle ne l’est pas par essence : « Le piège, c’est de commencer à croire qu’elle nous dit quelque chose de vrai sur notre humanité. Même lutter contre elle nous maintient souvent dans son cadre. » Elle a invité les participants à imaginer des récits qui transcendent ces constructions héritées, créant ainsi « un avenir véritablement humanisant, juste et meilleur pour tous ».

Comme l’a souligné Selvi Adaikkalam Zabihi, du Bureau des affaires publiques, « le principe fondamental de la foi bahá’íe est que nous sommes une famille humaine. C’est une vérité ontologique… et nous ne pouvons prospérer sur cette planète que dans la mesure où nous pouvons exprimer cette réalité sous-jacente dans nos vies, collectivement et individuellement. »

Potentiel individuel et responsabilité collective

Daniel Yudkin, directeur du Project Beacon chez More in Common (Plus en commun), une organisation à but non lucratif, a analysé le lien entre la reconnaissance du potentiel individuel et la responsabilité collective.

Il a approfondi l’idée selon laquelle « chacun a un don », expliquant que la justice exige que la société offre à tous les conditions nécessaires à leur épanouissement, tandis que chacun a la responsabilité d’utiliser ses talents au profit des autres.

« Mon propre développement n’est pas seulement quelque chose que je fais pour moi-même, mais aussi quelque chose que je fais pour ma communauté », a expliqué M. Yudkin, décrivant comment l’épanouissement individuel et le progrès social sont étroitement liés.

Récit honnête et vérité historique

Les participants se sont penchés sur la manière de raconter des histoires véridiques sur le passé de l’Amérique, sans occulter les réalités douloureuses ni laisser aucun groupe se sentir définitivement exclu de l’avenir de la nation.

Adam Rothman, historien à l’université de Georgetown, a formulé ce défi ainsi : « Comment raconter une histoire vraie qui soit à la fois fédératrice et valorisante ? Parfois, l’histoire peut laisser les gens désabusés ou avec un sentiment d’impuissance. Quelles sont donc les histoires tirées de l’Histoire que nous pouvons raconter pour surmonter ce genre d’émotions et donner aux gens le sentiment qu’ils peuvent faire quelque chose pour changer le monde ? »

Le projet Narratives of America s’est efforcé de développer ce que les participants ont appelé un « langage qui élève chacun », c’est-à-dire un vocabulaire qui reconnaît les torts historiques tout en donnant à chacun un rôle constructif à jouer pour aller de l’avant. Cela inclut des concepts tels que « l’orientation vers l’apprentissage » et l’idée d’un « processus de croissance et de maturation ».

Les participants ont étudié les caractéristiques qui pourraient définir une société ayant atteint des niveaux de développement plus avancés, tant sur le plan matériel que spirituel, dépassant les schémas adolescents de compétition pour évoluer vers des formes plus matures de responsabilité collective.

En route vers 2026

Alors que les États-Unis s’apprêtent à célébrer leur 250e anniversaire en juillet 2026, ce symposium s’inscrit parmi les différentes contributions du Bureau des affaires publiques au débat national plus large sur la justice raciale

Rebecca Shoot, co-organisatrice du Washington Working Group for the International Criminal Court (Groupe de travail de Washington pour la Cour pénale internationale), a salué l’orientation unique de cette réunion. « Dans cette ville, nous discutons souvent de politique et d’idéologie, mais rarement d’humanité », a-t-elle observé.

Il est prévu de réunir à nouveau le groupe dans les prochains mois afin d’évaluer les progrès accomplis et d’approfondir les enseignements tirés de ce processus d’apprentissage en commun.

Se référant au symposium, M. Andrews a souligné l’importance du récit constructif comme moyen profond de connexion dans une société où la fragmentation, la solitude et la polarisation sont profondément ancrées.

S’appuyant sur les enseignements du projet Narratives of America, il a déclaré : « Partager son histoire et écouter attentivement celle des autres, c’est reconnaître notre interdépendance. »

« L’effort visant à créer des récits honnêtes et fédérateurs sur l’Amérique, a-t-il poursuivi, est le travail de toute une génération. Ce n’est qu’en tissant des récits fondés sur l’unité et la justice que nous pourrons semer les graines d’un avenir plus cohérent et plus authentique. »

Le symposium s’est tenu à seulement un pâté de maisons de l’endroit où ‘Abdu’l-Bahá s’était adressé à un rassemblement à Washington le 24 avril 1912. Ses paroles, prononcées à cette occasion, font écho aux thèmes abordés par les participants :

« Une réunion comme celle-ci ressemble à un magnifique ensemble de pierres précieuses – perles, rubis, diamants, saphirs. Elle est source de joie et de ravissement. Tout ce qui favorise l’unité du monde humain est acceptable et digne d’éloges ; tout ce qui est source de discorde et de désunion est triste et déplorable. Réfléchissez à l’importance de l’unité et de l’harmonie. »